Arrancar alegria ao futuro

Um pequeno ensaio sobre futuro e presente, para ler antes do domingo das eleições

Para o júbilo

o planeta

está imaturo.

É preciso

arrancar alegria

ao futuro.

Nesta vida

morrer não é difícil.

O difícil

é a vida e seu ofício.

(Vladimir Maiakovski em "A Siérguêi Iessiênin")A pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil junto comigo. Viajei para Berlim a trabalho dia 04 de março de 2020 e voltei dia 14. Na ida, tudo absolutamente normal. A Alemanha começou a fechar naqueles exatos dez dias. Adiantei minha passagem em um dia com medo das fronteiras fecharem me obrigando a estar milhares de quilômetros longe da minha bebê (que havia acabado de completar seu primeiro ano de vida) indefinidamente. A seção da frente dos ônibus foi fechada no terceiro ou quarto dia de minha viagem, para proteger motoristas e cobradores. As seções de papel higiênico e higiene pessoal nas drogeries (as farmácias que não vendem medicamentos) estavam devastadas. Os potinhos de álcool em gel se esgotavam rapidamente. O festival de cinema não foi cancelado, mas um segundo date com meu casinho alemão - em que eu ia conhecer os amigos dele - foi. Um amigo querido, brasileiro, me encontrou rapidamente para pegar alguma coisa (ou me ajudar a carregar alguma coisa) em uma sexta à noite e o metrô estava vazio. Metrô de Berlim vazio na sexta à noite, horário das baladas. Nem a minha biboquinha de kebab favorita no bairro onde consegui alugar um quarto para a viagem tinha fila mais, ao fim da viagem. Nos dias em que eu estava lá, boa parte das pessoas passou a usar máscara e me olhar feio porque eu não usava. Não se sabia ainda o quão contagiosa era a doença, ou exatamente como era transmitida e acho que tive bastante sorte de não ser contaminada (ou ser assintomática, porque nem mesmo testes existiam direito). Foi de lá que assisti a primeira live do Átila e comecei a informar quem estava no Brasil: a coisa vai ficar feia aí também.

Nos últimos dias em que eu estava na Alemanha chegou a primeira notícia de uma pessoa contaminada com Covid-19 em um lugar que frequentamos, em São Paulo: a USP. Em um desabafo nas redes sociais, o estudante contava que contraiu a doença em viagem, frequentou aulas e foi zombado pelas equipes do Hospital Universitário quando pediu para ser testado para Covid-19. Os testes rápidos não existiam ainda. Os sintomas relatados eram assustadores. Se nos meus primeiros dias de Alemanha até eu cheguei a perguntar para minha colega de trabalho “mas você não acha que deve ser como um resfriado forte, sei lá?”, antes de entrar de volta no país eu já estava mais do que convencida de que não, não era só uma gripezinha. Meu vôo de volta era Berlim-Paris e no Charles de Gaulle eu embarcaria para Guarulhos. Não sabíamos, àquela altura, que aviões eram ambientes particularmente propícios à transmissão de Covid e ainda não havia políticas coordenadas sobre medidas de segurança. Não pensei que talvez devesse ter comprado máscaras na drogerie até entrar no vôo Paris-São Paulo e ver um casal de brasileiros com máscaras bem fechadinhas (que hoje eu sei que se chamam PFF2). Se meus vôos de ida tinham estado normais, o mesmo não era verdade para os vôos de volta.

Teve o ônibus vazio que peguei da Adenaueplatz rumo ao Tegel, falecido TXL, aeroporto hoje desativado em Berlim (tão simpático, parecia uma rodoviária do interior paulista, juro!). Teve o próprio Tegel, completamente vazio, e o vôo Berlim-Paris em horário de rush com apenas um passageiro por fileira em cada grupo de poltronas. Teve o desembarque no Charles de Gaulle, um dos aeroportos com maior tráfego aéreo no mundo, quase totalmente às moscas. Teve o vôo Paris-São Paulo, com uma parte melhor informada das pessoas usando máscaras, o resto ainda sem entender o que ia nos abater dali em diante. Até que eu cheguei ao Brasil. Desci em Guarulho esperando algum tipo de orientação para quem chegava de vôos internacionais. Nada. Olhei em volta e perguntei para saber se existia algum exame, teste, ou medição de temperatura que deveríamos fazer no desembaque. Nada. Entrei na internet no meu telefone pra tentar descobrir quais os protocolos indicados para quem chegava de viagem. Nada. No Brasil, não existia nenhuma menção à Covid fora de alguns círculos muito específicos de pessoas. Mais, não havia nenhuma preocupação em lidar com a pandemia que se alastrava. Eu costumo ser taxada de pessimista pelas minhas análises políticas, mas nem eu imaginei o horror que veríamos dali em diante.

Nós sabíamos e eu sabia que a única coisa que poderia fazer era não ter contato com ninguém por cerca de 10 a 15 dias. Eu e meu companheiro e pai da minha filha - vulgo Mozão - tínhamos nos organizado para isso. Mas meu maior medo era ter que ficar 15 dias sem tocar na minha filha, que havia acabado de desmamar e passar o maior tempo da vida dela sem me ver. Minha filhota que não falava direito ainda (só umas palavras soltas, que a matraquinha começou cedo), e que se expressava pelo corpo. Quem tem relação com algum bebê sabe que o corpo é o principal meio de comunicação e linguagem até certa idade. Eu não queria ficar num quarto fechado. Mas as farmácias não tinham máscaras, ainda não tínhamos informações sobre PFF2, e àquela altura nem os supermercados e sacolões tinham bons esquemas de pedidos online ou por telefone e delivery de compras. Ficamos isolados os três durante 15 dias. Os 15 dias em que o resto do mundo fechou e aí ficamos isolados 6 meses até começarmos a encontrar esporadicamente a minha mãe para variar um pouco a rotina da pequena. Me lembro a primeira vez que ela ouviu a voz de uma outra criança em alguma sacada de apartamento vizinho, como o rostinho dela se iluminou. Era julho ou agosto, ela estava pra fazer um ano e meio e nunca tinha convivido com crianças. Eu sentia meu coração partido. Mas nada me assustava tanto quanto a perspectiva concreta de deixá-la órfã de mãe e pai.

Eu tenho diversas doenças crônicas, algumas de altíssimo risco para Covid-19, como diabetes. Sou obesa segundo a classificação médica comum feita a partir do IMC. Mozão igualmente obeso. “Não podemos pegar essa doença”, pensávamos todos os dias. O ano de 2020 se tornou um grande borrão na minha cabeça, com alguns poucos pontos memoráveis e bonitos mais ou menos nítidos. Quando acompanhava o desenvolvimento das vacinas, escolada para a antiga direita mais ou menos republicana e tucana, pensei de imediato: “esse maldito desse Bolsonaro vai fazer o mínimo em relação à vacinação; os funcionários do SUS, da ANVISA e do Ministério da Saúde vão levar a campanha de vacinação nas costas e ele ainda vai se reeleger como o presidente que acabou com a pandemia, que ódio”.

Eu estava enganada em tudo. Não imaginava que qualquer presidente, mesmo de direita, mesmo fascista, não fosse sequer tentar disfarçar as próprias ações genocidas. O Brasil tem um histórico forte de vacinação, e achei de verdade que nem o Bolsonaro seria tão burro de não usar isso a seu favor. Não é uma coincidência que as atitudes diante da pandemia são apontadas como fator crucial da rejeição dele. Quando a pandemia começou eu me lembro de dizer ao Mozão: essa pandemia foi uma sorte enorme para o Bolsonaro, ele está com a faca e o queijo na mão. MAS PUTA QUE O PARIU COMO É GOSTOSO ESTAR ERRADA NESSA. Ele não só deixou a faca cair, como caiu de ponta em cima do próprio pé, levando embora junto uns quatro dedos. Bem-feito. Não existe nenhuma forma mundana de punição individual a ele que seja remotamente proporcional ao mal que causou. Nenhuma. É impossível. Nem as piores torturas do nono círculo do inferno gelado dos budistas seriam equiparáveis. É por isso, também, que eu prefiro não pensar em termos de punição individual - mas sim, de reparação histórica. Chegou a hora.

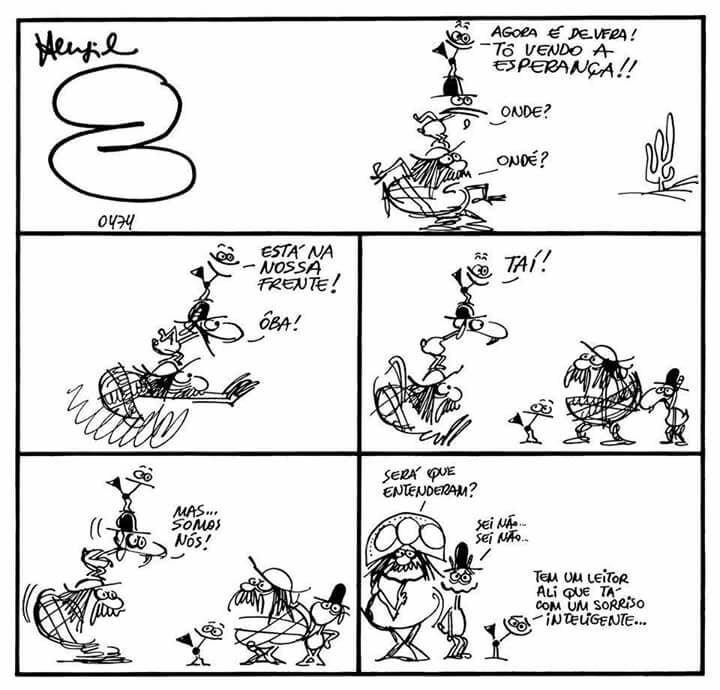

Vem fazendo frio em São Paulo e na última semana começou a chover. Li em algum lugar que esta chuva deve durar 15 dias. Quinze dias de água correndo pra inaugurar a primeira primavera dos últimos anos. Pra deixar fértil o terreno, pro novo nascer. Quinze dias de chuva pra gente respirar um pouco de ar limpo, finalmente. A carta número 13 do tarô é a Morte. Há sempre muitas interpretações para as cartas do tarô, mas a minha forma favorita de entender a Morte é entender a limpeza necessária que ela produz. A morte é um corpo-esqueleto que lembra que a carne desaparece, se decompõe. A foice limpa o terreno. Capinando, capinando. A Morte está sempre capinando. Os reis e rainhas - aquelas e aqueles que já estiveram no topo, governando - hão de cair também. Toda a história que herdamos, terra limpa para germinar. Cabeças, braços, mãos, pés são apenas partes, carne podre; o que importa é a gente. O que importa são as pessoas. Somos as pessoas. Façamos nós por nossas mãos. Sabem?

Agora faz um exercício aqui comigo. Fecha os olhos e imagina acordar no dia 03 sabendo que a maioria das pessoas no país todo também estão exaustas de não ver saída, de não ter perspectiva de melhora. E que acordando no dia 03 de manhã, de tarde, com ressaca, sem ressaca, enfim, todas e todes que estamos exaustes teremos um respiro, um ânimo, um pouquinho extra de gás pra seguir lutando. Saber que a velocidade da destruição não vai ser mais maior. Que não estaremos mais reféns todos os dias de dezenas de absurdos constantes. Vocês lembram como era antes do Bolsonaro? Mesmo no lixo do governo Temer. Antes da pandemia. A velocidade era outra. A gente conseguia ser propositivo, ter projeto, sonhar, propor mudança, articular coisas, disputar coisas - porque não precisava gastar energia o tempo inteiro rebatendo devaneios completamente surreais que não compactuam com princípios mínimos de uma vida coletiva em sociedade. A gente não precisava explicar o mínimo, o básico, e mover montanhas pra garantir menos destruição todos os fucking dias. A gente tinha algum descanso. Imagina acordar no dia 03 sabendo que a gente vai poder voltar a trabalhar com algum sentido propositivo na política, nos movimentos sociais.

Quando eu estava etnografando o Twitter da Damares do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos últimos dois anos, eu pensava todos os dias que aquela vertigem e dor de estômago que eu sentia não eram só o horror dos discursos violentos que eu tinha que enfrentar acompanhando os posts, mas também um ódio visceral de todo mundo que produziu essa situação que me obrigava a ter esse - e não outro - objeto de pesquisa. Eu queria ter podido nunca, nunca, nunca ter enveredado para a pesquisa sobre o conservadorismo, Damares e a corja bolsonarista. Eu nunca fui uma pesquisadora do conservadorismo ou das relações entre religião e Estado (e nada contra quem é, inclusive no Brasil temos pesquisas excelentes nessas áreas, que me ajudaram muito) mas lamentavelmente a conjuntura me obrigou. A parte mais horrível foi o artigo que escrevi no começo deste ano como conclusão do pedaço do meu trabalho que foi financiado pelo Mecila. O artigo discutia dados extraídos do YouTube do MMFDH, comparando postagens e uso do YouTube do ministério entre os governos Dilma, Temer e Bolsonaro (Damares). Uma das maneiras de observar esse objeto era lendo a transcrição (legenda automática) e descrições dos vídeos postados. Estava sendo interessante recuperar aquilo para o artigo, até que cheguei nos posts da pandemia.

A vacina de Covid-19 ainda não estava aprovada para crianças e eu vivi uma agonia diária em relação a isso até muito recentemente quando a minha pequena tomou a segunda dose de Coronavac pelo SUS. Em meio àquela agonia, lia o ministério que supostamente é de “Direitos Humanos” em silêncio completo sobre a crise do oxigênio em Manaus e, pior, utilizando o sujeito abstrato “nossas crianças” como mote para falar qualquer bobagem sobre a Covid. As crianças foram sem nenhuma sombra de dúvida o segmento da população mais vilipendiado durante a pandemia no Brasil. Inclusive por gente que ama seus próprios sobrinhos, netos etc. Fazer churrasco, ir ao shopping, comer em restaurante - todas essas atividades foram tratadas como mais importantes do que as vidas de nossos filhos por pessoas que amamos e que sabemos que os amam, em algum momento. Toda pessoa que tem filhos pequenos ou teve durante a pandemia, especialmente antes das vacinas, sabe exatamente do que estou falando. Essa é uma dor, um trauma, que eu simplesmente não sei onde enfiar ou se algum dia vou ser capaz de processar e acomodar dentro de mim.

Diante das planilhas de Excel eu chorava. De ódio. De dor. Tinha que encerrar turnos mais cedo. Demorava pra conseguir energia no dia seguinte pra encarar as planilhas. Foi difícil, mas o artigo saiu. Deve estar disponível ainda este ano como parte dos Working Papers do Mecila (aliás, tem muita coisa boa lá, dêem uma olhadinha depois). Eu queria que minha pesquisa não tivesse me trazido aqui. Mas trouxe. Ando movida a bile, e acho que preciso mesmo desses quinze dias de chuva para dar uma trégua pro meu fígado doente. Essa trégua há de existir, começando pela força do 13 neste Domingo. Vou cedo votar e a pequena já sabe até quais botões apertar para mim na urna. Um, três, confirma. Aqui em casa nós vamos de Lula e Haddad. Vamos votar também no França lembrando que o Juliano Medeiros do PSOL é o primeiro suplente (curioso que nunca na vida achei que diria isso mas tomara que o França pegue um ministério!). Pra apoiar a construção do poder popular votaremos também para levar à câmara federal e à ALESP o maior movimento popular urbano do país, o MTST, com Guilherme Boulos (federal) e Ediane Maria (estadual). Desde 2002 eu não me comovo tanto durante o processo eleitoral. Vinte anos depois. Quinze dias de chuva. Capinando, capinando, com a foice do 13.

Outro dia minha filha me deu uma bronca no carro porque cantei o jingle “Lula lá, brilha uma estrela” e esqueci um verso. O verso mais importante da música inteira, pra ela, e que traz de novo o Maiakovski do começo deste texto para perto do Lula e do Brasil de 2022 do final deste texto. Digo “de novo” porque a estrela que brilha é o Maiakovski pra mim dizendo sempre que “gente é pra brilhar”, o verso favorito da revolucionária soviética que homenageei com o nome da minha filha, Olga Benario. Então a vozinha da minha filha de três anos, a Olga de 2022, cantou lá do banco de trás afinadinha:

-Na alegria de se abraçar! Lula lá!

Feliz alegria nova pra gente.

Bom final de semana para quem é gente: brilha, brilha, estrelinha…

Dica de ouro

Marte Um: o futuro num telescópio de fundo de quintal

[hoje não tem dica de ouro, porque a newsletter precisa sair e o dia vai se esgotando e minha exaustão mental não permite. em breve vocês lêem o que eu achei de Marte Um, esse filme que deve ser o melhor filme brasileiro feito nos últimos 20 anos ou pelo menos desde Tatuagem. Essa obra incrível e comovente e que fala exatamente de tudo que eu falei aqui hoje. Vejam Marte Um. Vejam Marte Um. beijo.]

![JCCB - ⭐ ReClip ✰ - "X, XI, XII, XIII" -} "Sail Away" by Lauri Ylönen ( The Rasmus ) - Legendado / [Video] | Tarot significado, Marseille tarot, Tarot JCCB - ⭐ ReClip ✰ - "X, XI, XII, XIII" -} "Sail Away" by Lauri Ylönen ( The Rasmus ) - Legendado / [Video] | Tarot significado, Marseille tarot, Tarot](https://substackcdn.com/image/fetch/w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F08e03e31-33c5-4d20-8103-32e92b88d2e0_905x1600.jpeg)